2016年11月20日

山梨県の羅漢寺山に行ってきました。標高は弥三郎岳の1058mです。

県内有数の観光地である昇仙峡にある山で、花崗岩で形成された岩山です。コースの大半は観光地ですが、スリルある花崗岩の岩山と白砂の展望地、昇仙峡の仙娥滝や覚円峰などの景勝地など盛りだくさんのコースです。

「観光客がまず訪れる場所に登山者は行ったことがない。」これはよくあることです。

山梨に何度も訪れているにも関わらず、最も有名な景勝地である昇仙峡に行ったことがありませんでした。奥秩父の地図をじっくり見てみると「羅漢寺山」と、全く聞いたこともない山がありました。

登山に加えて、渓谷を歩けるコース取りが面白そうと気づき旅をしてきました。

羅漢寺山について

地図

昇仙峡口から周回するコースを歩きました。

前半は羅漢寺山・弥三郎岳の登山、後半は昇仙峡のハイキングをしています。

コースタイム

- 10:03昇仙峡口

- 11:49白山展望台

- 12:32〜14:11羅漢寺山〜弥三郎岳

昼休憩40分を含む

- 14:56昇仙峡ロープウェイ

- 16:12昇仙峡口

行動時間は6時間9分でした。

羅漢寺山・弥三郎岳 登山

昇仙峡の玄関口、長潭橋から羅漢寺山の登山口

山梨県の県庁所在地である甲府から車で30分、昇仙峡にやって来ました。県内有数の観光地で、特に紅葉シーズンは渋滞が出来るようです。

今回は「昇仙峡天神森 市営無料駐車場」からスタートします。

昇仙峡トレッキングコースの玄関にあたり、昇仙峡ロープウェイやメインどころの滝がある場所とは離れています。

山梨には登山で散々訪れていましたが、ようやく超メジャーな観光地に来たなと。登山者は有名観光地に訪問経験ないのは”あるある”です。

現在から100年前(1923年、大正12年)に国の名勝に指定され、歴史ある名勝地。昇仙峡よりさらに奥地にある金峰山の山岳信仰での修験道、戦国時代にも要所になった場所だそうです。

昇仙峡トレッキングコースの基点になっている長潭橋です。「潭」は「どろ」と読み、長潭橋と読みます。意味は、水が淀んでいる様を表現する漢字らしい。ちなみに、川の名前は「荒川」なので、超普通。

アーチ状の橋で、大正14年に建設だとか。紅葉といい具合にマッチして、風光明媚さを醸し出していました。これが、現代的な吊り橋だと様になってないよなぁ。

日陰にひっそりとしている羅漢寺山(弥三郎岳)の登山口を発見しました。

鹿よけ(?)のフェンスを開放して、登山道へと入ります。ロックがビニール紐で、前回通過した人が、固結びしていたのでイライラする。

岩々しい印象とは裏腹に、羅漢寺山の登山道は全体的に緩やかな傾斜です。しかし、蜘蛛の巣が張ってたりしたので、紅葉シーズンでもそこまで登山者は歩いていない模様でした。

山の中では落葉が始まり、落ち葉や栗が堆積し始まっています。

手書きの看板があるあたり、私有の山だったりするのかな?

黄葉の森の中へ。

登山口では雲に覆われ絶望感が漂ってましたが、ようやく太陽が優勢になってきたようです。

落ち葉で登山道が埋もれてしまった…。登りだから少しマシだけど、滑ります。

石像の首だけがポツリと置かれていて怖い…。しかし、アゴのしゃくれ具合よ。

巨大な花崗岩が登場し、昇仙峡らしさが出てきました。

地面に「太刀の抜き岩」と書かれた看板があったので立ち寄ってみることにします。

落ち葉がなくなり、岩が露出してきました。

展望が開けた太刀の抜き岩のある場所に到着しました。先端が尖った花崗岩がありました。甲府盆地は一面の雲海に覆われていました。

山肌はオレンジ色に紅葉しています。ところどころで、花崗岩が露出しています。

太刀の抜き岩はよじ登ることが出来ます。ちょっぴり怖い。

もう一度、登山道に戻ると地質の解説の看板がありました。地質と地理を把握していないと、理解しにくい内容でした…。

「花崗岩の地質が広がっていて、風化して白砂になってる場所があるよ。」ってことかな。

ナチュラルにホラーなデザインになってしまった敷島サッカースポーツ少年団が設置した看板。進んだらゾンビでも出てくるんですか。

「タバコ・たきびに気をつけよう」とあり、厳禁であるべきだが、看板設置当時は火器に対してそこまで制限がなかったのだろう。

もう一つ「白山展望台」とあるので、行ってみることに。

再び花崗岩の露出した道を行きます。

奥秩父のオレンジ紅葉、白砂の展望台

白砂の展望台に出ました。風化した花崗岩で作られた山の上のビーチです。同じ山梨県内の日向山もこのような砂の山でした。

今回のコースでは一番展望が良かったポイント。正面に見えるのは八ヶ岳連峰。

南アルプスも見え、摩利支天がボコッと出ている甲斐駒ヶ岳が目立ちます。

西側の方角は麓に広がる紅葉がお見事と言わざるを得ない。左奥の山は、日本百名山の著者が亡くなったで有名な茅ヶ岳でしょうか。

この山は太刀岡山なのかな?

重厚な見た目だけど、岩が剥き出しなあたり、険しい岩場がありそうな山です。

展望台を後にして、羅漢寺山の山頂を目指します。

「こ、殺して…」と、声が聞こえてきそうなくらいキノコ(?)に浸食されてしまった木。

白砂山への分岐がありましたが、時間の都合でカット。

まだまだ登りが続きます。

この辺りはさすがに落葉していて、紅葉している木はまばら。

ピカピカのゴロー(登山靴専門の店)の靴いいな。

木々の隙間からは雲海が見えます。それにしても、高曇りになってきてしまったな…。

機械音と賑わいの音が聞こえてきたので、山頂が近づいてきました。

そして、いよいよ羅漢寺山の山頂が見えてきました。

趣味の悪い羅漢寺山の山頂、最高峰の弥三郎岳へ

羅漢寺山の山頂に到着です。

全然、山頂っぽくないって?

実は、「羅漢寺山」という山は存在しません。最高峰の弥三郎岳、パノラマ台、展望台を総称する名前が羅漢寺山なのです。「〇〇山」なっているのは、大抵はいくつかの山の総称で、珍しくはないです。富士山もそうですし。

羅漢寺山はロープウェイで登れる観光地なので、お決まりの恋愛成就の鐘があったり、パワースポット巡りが用意されています。

「御利益やパワースポットを観光地側で用意してますよ」ってのを否定する意見はないんですが、「出愛の鐘」のネーミングや看板の配色に壊滅的なセンスの無さ・趣味の悪さを感じる…。

役所の会議室で老人ばかりで決定されたのか、残念なコンサルに発注してしまったのか、そこが気になるところです。

さて、そんなことを考えながら回っていると、「富士山遥拝」を書かれた場所がありました。新しい看板なのに、読める人が少ないであろう「遥拝」なんて漢字をなぜ使うのか。

雪が降りたての11月らしい富士山が見えました。甲府盆地は引き続き雲海に覆われています。

スルーした白砂山の山頂が見えました。展望が良さそうですが、狭い山頂みたいです。

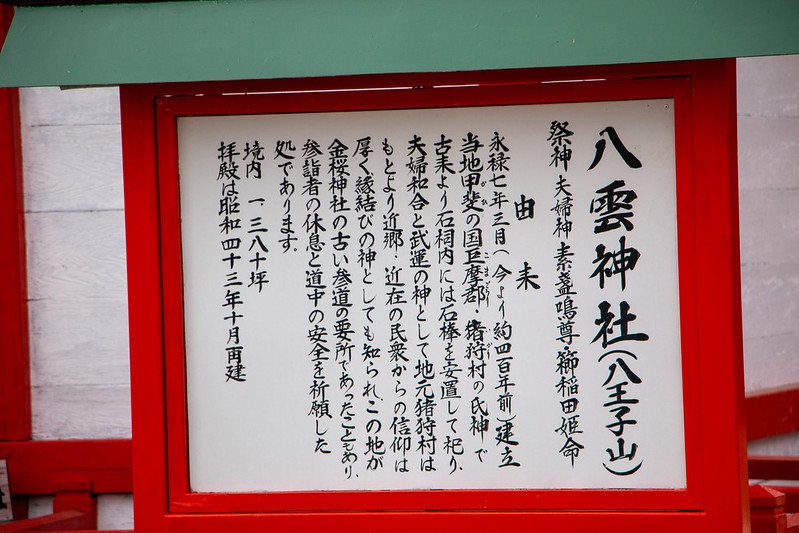

ペンキを塗りたてで、発色の良い神社がありました。八雲神社です。

八雲神社と言えば、京都の八坂神社にルーツがあるわけですが、それとは違ってローカルな信仰の神社のようです。

茶屋があったので、ここでお昼休憩にします。

煮込みおでん(500円)を注文しました。極太の大根が2個も入っているので、お得感があります。ほろほろに煮込まれていて、とても美味しかった。

その他には、きのこ汁(300円)がよく売れていました。

休憩を終えて、最高峰である弥三郎岳を目指します。ロープウェイの建物周辺は、観光客で混んでいました。

富士山の展望台の過密ぶりが凄まじかった。国民の推しマウンテンです。

ふくちゃんコースだったり、ゆめちゃんみたいなゆるキャラがいたり、色々渋滞している…。

弥三郎岳までは20分程の距離で、観光客の一部も山頂を目指します。花崗岩の上を歩くので、手すりなどはなく、滑り落ちたら死ねます。

「美しい自然を守ろう」と謡いながら、岩の上に高さ3m以上の看板を立ててしまう矛盾よ。

最初の岩を乗り越えると、変哲もない林道。

ロープウェイ駅長による注意喚起。悪路が待ち構えているようだ。

弥三郎岳の山頂もまた花崗岩の上にあるため、終盤は岩登りが要求されます。ロープのある道では、渋滞が発生していました。

花崗岩の岩山にこれだけの観光客が列を成しているのも珍しい。高度感のアクロバティックな道で、トートバッグを抱えながら登っている人もいます。

くり抜いて作られた階段を登れば山頂です。

弥三郎岳の山頂に到着しました。

山頂看板などはなく、小銭がまかれている岩の窪みがあるだけでした。

9割ほど曇りの天気になってしまいましたが、富士山は変わらず見えました。まるっとした岩の上で、転がり落ちたら死んじゃいそう。

弥三郎岳より北側は青空が出ており、紅葉の山林と奥秩父の山々の風景が広がります。右奥は、奥秩父の代表たる金峰山が見えます。

それでは、弥三郎岳から元の道を引き返します。

ロープウェイ乗り場に戻ってきたら、ひっそりたたずむ、登山者にはおなじみの山梨百名山の看板を見つけました。

それでは、昇仙峡ロープウェイに乗って下ります。片道700円なので、ロープウェイ代としては安めです。

歩いて下ろうとすると、少し遠回するので、1時間以上はプラスされます。

ロープウェイ乗り場の隣には、山梨ワイン王国という施設がありました。駐車場には、巨大なリムジンがディスプレイされていました。

アメリカのラッパーが、美女を侍らせ泡パーティしているMVでしか見たことないぞ…。大音量で三代目 J-Soul Brothersが爆音で流れていました。

ロープウェイ周辺はお土産屋、博物館などが並んでいます。昇仙峡は水晶が取れるので、宝石・パワーストーンを売るお土産屋が多かったです。

メインターゲットは、観光バスでやってくる叔母さま方なのでしょう。

パノラマ台のイケてないデザインとか、ワイン王国・宝石ショップに見られるバブリーな雰囲気とか、バックにある会社、というかオーナーの権力を感じるパワースポットでした。

昇仙峡ハイキング

紅葉する昇仙峡ハイキング、仙娥滝~石門~奇岩巡り

それでは、後半戦の昇仙峡のハイキングを開始です。昇仙峡から駐車場まで、1時間30分ほどの遊歩道を下っていきます。

遊歩道を下るとすぐの場所に仙娥滝がありました。

花崗岩の合間を滑り落ち、落差30mです。昇仙峡で一番の見どころとして紹介されています。日本の滝百選にも選ばれています。

それでは、峡谷に沿う遊歩道を進んでいきます。

甲府から車で30分の場所に、このような秘境がある山梨は自然のポテンシャルがやはり高い。

昇仙峡の見どころの一つ石門です。奇跡のバランスで作られた天然の門で、くぐると別次元の世界へ行けるとか、行けないとか。

進んでいくと秋のテンションをグッと盛り上げてくれるモミジが増えてきてました。

紅葉と渓流を見ながら一息つける茶屋がありました。

おこぼれに預かろうと、小さなお客様が座っていました。

城砦に建造されたタワーのような覚円峰がありました。ここが昇仙峡を象徴する場所で、観光ポスターでも決まってこの構図が使われていると思います。

直立で180mあるそうで、渋谷にあるヒカリエと同じくらいの高さ。

覚円禅師という僧侶が修行したことに由来する名前だとか。

剥き出しの花崗岩が迫力あります。けど、瑞牆山の大ヤスリ岩の方が立派かな…。

秋100%の風景の中で食べる焼き芋は格別です。露天が出ていて、買わずにはいられなかった。

花崗岩はその特性からユニークな形の岩、奇岩・奇石が作られます。昇仙峡の案内図には、トーフ岩、大砲岩、亀石、富士石などがたくさん紹介されています。

正直、「そう思い込めば…そう見えるかも。」と思うものばかりではありますが。

猿岩と名付けられたものは、本当に猿に見えました。山の上にあるので、キングコングみたいでちょっと感動しました。

1時間ほどの遊歩道のトレッキングを終えて、昇仙峡入口の駐車場に戻ってきました。

ほったらかし温泉で夜景露天風呂とカボチャの甘み感じるほうとう

下山後の温泉は、少し遠くなるのですが、行ったことないメンバがいたので、山梨で最も有名な「ほったらかし温泉」にやってきました。

露天風呂から見える富士山が一番の売りだとは思いますが、すっかり暗くなったので、100万ドル、いや10万ドルくらいの山梨の夜景を見ながらお風呂に入りました。

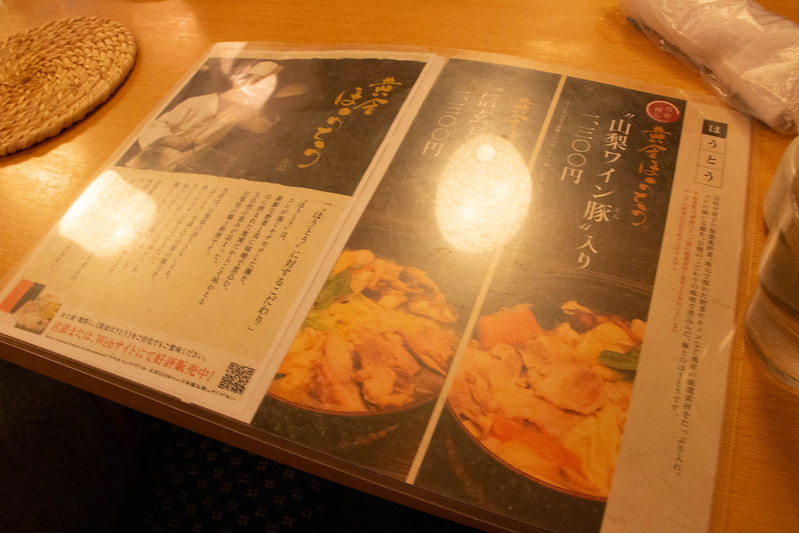

ほったらかし温泉から坂道を降りた場所にある「ほうとう歩成」で夕食にします。山梨県内にあるほうとうチェーン店で、たぶん観光客向けの店だと思います。

うどんを食べるのに1000円オーバーは抵抗ありますが、そこは山梨にいい思いをさせてもらったということで。「黄金ほうとう”山梨ワイン豚入り”(1300円)」を注文しました。

カボチャペースが入った味噌、田舎味のある甘さが11月の寒さに染み渡ります。多くカットされた具材が嬉しい。

ほうとうでお腹を満たし、中央道の渋滞に巻き込まれながら、都内へと帰るのでした。

羅漢寺山の登山を終えて

紅葉シーズンど真ん中の昇仙峡を見て回り、ほったらかし温泉に入浴して、ほうとうを食べる。スタンダードな山梨旅行をした気がします。

しかし、昇仙峡が趣味悪い感じの観光地だとは思わなかった…。たまにあるんですよね。違和感を覚えて調べてみると、運営が怪しげなところって。

羅漢寺山の登山、昇仙峡ハイキング。

渓谷・滝・展望とコース内容は充実していたし、今回紹介したコースの周回とは逆に進めば、登りが楽になるので、万人受けする山かと思います。

また、瑞牆山、甲斐駒ヶ岳、燕岳など、花崗岩の山はさほど珍しい存在ではないですが、都心からはアクセスしにくいです。その点、甲府駅からバス一本で来れる昇仙峡は、アクセスが良好です。

コメント

新緑シーズンに全く同じルートを歩きました。白砂山をスルーしたのも同じで笑いました。

スタート地点「あの人、どこ行くんだろう…」

ゴール地点「あの人、どこから来たんだろう…」

この視線と引換えになりますが、気持ち良く歩けるいいところですよねー。

新緑シーズンいいですねー。

白砂山以外にも本線から外れるポイントが多くて、「行くなら待ってるから…」みたいな感じだったので止めました。

上から眺めると良さそうだったのが残念。

観光客に比べて、登山者は圧倒的に少ないので、そういう視線は自分も感じました。