2022年4月9日

静岡県沼津市の沼津アルプスに行ってきました。最高峰は鷲頭山で392mです。

ご当地アルプスとして定着し、香貫山、鷲頭山、大平山などの標高300mの低山で構成されています。高低差のある斜面の繰り返されるため、山頂の低さに反して、標高差1000mの厳しい縦走路として有名です。しかしながら、沼津市街と富士山、奥に進めば伊豆半島や駿河湾の展望など、見どころの多い縦走路です。

沼津アルプスは、4月上旬の桜が開花する時期に来たいと思っていました。5年以上前から行きたいと思っていましたが、年度初めの忙しさ、天気の都合で訪れるタイミングを逃し続けていました。

今年は平穏な4月だったため、駿河湾の港町、そしてラブライブの街、沼津を旅して来ました。

沼津アルプスについて

地図

沼津駅から歩き、沼津アルプスを縦走し、多比バス停まで縦走するコースです。

コースタイム

- 07:10沼津駅

- 08:13香貫山

- 09:14八重坂峠

- 10:15徳倉山

- 11:59鷲頭山

- 12:47太平山

- 13:25多比バス停

行動時間は6時間15分でした。

沼津駅からスタートし、沼津アルプスを縦走、海沿いの多比の街に下山しました。下山後はバスで沼津駅に戻っています。

ちなみに、多比バス停は30分間隔で運行しています。

沼津アルプス縦走

JR沼津駅から桜咲く五重塔の香貫山公園へ

東海道線の始発に乗って遥々、静岡県の沼津へとやってきました。小田原と熱海で乗り換え、浜松行きの表示は初めて見ました。

JR沼津駅は、JR東海のエリア内なので、エリア外で乗ったSuicaでは通過できません。それを知っていながら、自動改札を通過しようとして、扉アタックの洗礼を受けました。

未だにエリアまたぎの通過できないの何とかならないの…。

長者ヶ岳を登った帰りに解散した駅で、2015年の7年ぶりの沼津駅です。さて、沼津駅構内のキオスク的なところで、本日の飲み物と食料を調達しました。

駅の建物は全然変わっていませんが、駅前は「ラブライブ」一色になっていました。作品は見たことないけど、沼津を舞台にするとか誰が思いついたんだろうか…。

沼津アルプスの入口である香貫山公園まではバスで行けるようですが、徒歩でも20分程度です。山王通りを真っすぐ歩いて行くと、香貫山が見えてきます。

山王通りなので、山王信仰の「日枝神社」が道中にありました。東京の赤坂にある日枝神社も有名ですね。

境内の桜が満開だったので、沼津アルプスの縦走の成功を祈願して参拝します。早朝の引き締まった空気の神社って好き。

総本社の滋賀県にある日吉大社に行ったことありますが、境内が広すぎて見切れませんでした。全国各地に分社があり、地名や通りの名前になっているので、影響力がある神社ですね。

日枝神社を後にして、再び香貫山公園を目指します。沼津市内学校の校歌とかに絶対登場しそうな狩野川を渡ります。

この川、なにか違和感を感じるんです…。

調べてみたらわかりました。北に向かって流れています。伊豆半島の天城山を源流として、太平洋側で唯一の北流する河川らしいです。普通、南に向かって流れますからね。

そんなことを考えながら橋を渡っていると、香貫山が近づいてきました。

沼津駅からバスで来る場合は、「黒瀬」が最寄りのバス停になります。

バス停の先にかに料理の「甲羅本店」がありました。沼津市民がお祝いの際に、宴会を開くレストランなのだろうか。

沼津駅から歩くこと20分以上、ようやく香貫山の登山口がありました。「黒瀬登り口」と言うらしい。歩いてくる人は少ないのでしょう、民家の横にひっそりと入口がありました。

いきなり登山道開始です。香貫山は公園なので、登山道の区間は短いですけど。

10分かからず香陵台に到着しました。駐車場がある公園になっています。シンボリックな五重塔は、太平洋戦争の戦没者が眠る慰霊塔と書かれていました。

展望の良い場所はこれから先にありますが、香陵台もまた見晴らしが良く、富士山や沼津市街、駿河湾が見えます。そして、香貫山は桜の名所なので、ちょうど見頃の桜がたくさん花を咲かせていました。

ニワトリが放し飼いされていて、駐車場で鳴き声を上げながら徘徊していました。車にひかれて挽き肉になるなよ。

植樹されたソメイヨシノだけでなく、ヤマザクラもありました。とにかく桜の多い山です。

香貫山の山頂を目指し、ハイキングコースを登っていきます。

公園なのでコースが入り組んでいますが、看板がしっかりあるので安心。

この分岐付近にはシャガの花が群生していました。白く可憐な花です。

山頂を目指す途中、夫婦岩がありました。香貫山の見どころの一つのようです。

二つの岩が合体していることから名づけられました。なんだか、左の突起部分がアレに見えなくもないです。

ハイキングコースの道中に水飲み場があったり、設備が充実しています。

展望台と山頂の分岐がありましたが、ひとまずは香貫山の山頂へ。

香貫山の山頂に到着です。標高は193mです。

樹林帯に囲まれて、レーダー施設がある、いわゆるガッカリ山頂です。

活躍している野球選手だけど、私服がダサいみたいなもので、世間に知られた山が展望ゼロというのはよくあることです。

雨量を測定するレーダーらしいです。

香貫山はさっさと下山し、展望台へと向かいます。

男子小便器が丸見えのトイレのある階段を登っていくと、香貫山展望台があります。

愛鷹山と富士山、そして沼津の街と駿河湾を見渡す展望台

展望台に到着しました。実質的にここが山頂ですね。立派な展望台が建設されていました。

これは、これは素晴らしい風景。

遮るものなく、360度の風景を見ることが出来ます。沼津の街並みと湾曲する駿河湾が見えます。

そして、北側には富士山が…見えない。ちょうど、愛鷹山の上空に雲が発生していて、富士山を隠してしまっています。ぐぬぬ…。

下には先ほど通過した香陵台の五重塔が見えます。

南側は、これから歩く沼津アルプスです。香貫山から山が途切れているように見えるんだけど?

見晴らしも良いので、少し遅めの朝食にします。

たぶん、沼津市民が毎週のように食べている(であろう)「ようかんぱん」を食べました。縦走に備えたずっしりカロリー。ようかんコーティングのクリームアンパン。甘い、甘すぎる。

愛鷹山の山ろくで採れた茶葉の「ぬまっちゃ」で潤しました。

富士山が見えてきたー!!!

手前の愛鷹山から頭を出す感じで富士山が見えました。せっかく沼津まで来たのだから、富士山が見えないと始まりません。

沼津を中心としたミニチュア模型が展示されていました。

高さ3cm、12万分の1スケールの富士山と本物の富士山。

地元の人が散歩する桜満開の香貫山

展望台を後にして、さらに奥へと進んでいきます。桜台方面へと移動します。

三春滝桜と看板がありましたが、すっかり葉桜に変化していました。3月に満開になるのかな?花が咲いていたら見応えありそうです。

新桜台と桜台があり、時間もそれほどかからないので、どちらも見学していきます。新桜台は、ソメイヨシノがたくさん植えられています。

ヤマツツジも咲いていて、春爛漫という感じ。

桜台の方はハイキングコースになっています。進んでいくと沼津アルプス縦走路へと繋がっていきます。

沼津アルプス全体で桜は咲いていますが、人間が手入れしている分、香貫山の桜が一番の規模でしたね。

沼津アルプス縦走路に行くため、南側のハイキングコースから香貫山を下山します。そう、下山するのです。

「縦走」という言葉に騙されてはいけません。里山を連続して4、5つ登る感覚でいなければ、心が持ちませんよ。

一度、車道に出て、次の登山口へと歩いていきます。市街地の喧騒は無くなってきました。

どうやら、香貫山を登った実績をチャラされるようです。

そして、一般道路へと下山してしまいました。看板があるので迷うことはありませんが、左の方へと進んでいきます。

数分歩くと沼津アルプスの縦走路の入り口を見つけることができます。

本当の修羅場はここから、沼津アルプスの縦走へ

八重坂峠の縦走路入り口です。

辛いと評判の沼津アルプスがこれより始まります。

ここからバス停から沼津港や柿田川湧水群に逃げたら、どんなに幸せだったでしょうか。

「え、待って、この坂、急すぎない?」

ツイッター女性のような独り言を呟いてしまうくらい急斜面です。写真では全く伝わりませんが、足の筋肉を要求される程の坂道です。

徳倉山を目指していくのですが、この区間が一番キツかったかも…。この先からは、峠・急坂・山頂・急坂・峠がリピートします。

写真じゃ全く伝わらないので、実際歩いてみるとキツさがわかると思います。トレッキングポールを持って来ればよかったと後悔しました。

はぁはぁ、言いながら急坂を登り終えると山頂のような雰囲気を醸し出す場所に出ました。

横山の山頂に到着しました。

標高は183m、先ほどの香貫山より10m低いではありませんか。えげつない登りだったのに、標高200mもないなんて…。先が思いやられます。

横山から徳倉山を目指すのですが、無情なる下りです。登った半分を下ることになります。使われることない書類を作成し、シュレッダーにかける仕事をしている気分になる。

下り終えると横山峠を通過します。5分歩けばバス停に行けてしまうのが何とも言えない。

さて、登り返しの始まりです。いきなり鎖が登場です。

やはり、この傾斜もドギツイ。

もう勘弁してくれと言わずにはいられない、急な階段が登場です。そして、杉林が終わり、常緑樹へと変化しました。

階段を登った場所には、小さい祠がありました。お供えが綺麗だったので、熱心な人がこの坂を毎回登っているようです…。

先ほどの急坂は何だったのかと思うくらいに、広々とした山頂が見えてきました。

富士山が見える徳倉山、駿河湾を見渡す海風トレッキング

標高256mの徳倉山に到着です。

看板が根元からポッキリ折れてしまっているのか、木に立てかけられていました。

徳倉山の周囲は樹林で囲まれていますが、富士山方面だけ展望がありました。

富士山と沼津市街、大平、徳倉側の展望は良好です。

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/hiking/alps/index.htm

公式だと大展望みたいな表現されているけど、木が生えちゃったのかな。

足元からピョコっと、オレンジ色の花が咲いていました。花の名前はわかりませんが、ツツジかな?

石で囲まれれていたので、保護されているっぽい。

展望こそないけど、休憩しやすい広場になってました。この日は、日差しが強かったので、太陽を避けるように休憩しました。

次は象山を目指して歩いて行きます。少し平らになってくれよ…。

その願いも虚しく、下ります。

突如、現れる歴史解説。塩満と言う街の歴史が書いてありましたが、長々した文章で、とても読む気になれない。要点は、カボチャが美味しいらしいです。

ロープに囲まれた「太平洋戦争末期の機関銃座の跡地」がありました。

看板が立ってないと、ただの落とし穴です。沼津は大空襲があったので、迎撃のため使用されたようです。

神奈川県の三浦半島もそうですが、太平洋沿岸のハイキングコースには、戦争の遺物をよく見かけますね。

しばらくは、比較的に平坦な道が続いてくれます。これでいいんだよ…。

この辺は歴史紹介が続き、馬頭観音がありました。塩満村ってのは既にないようですが、麓の人区画の地域のようだ。

石像を想像したら石碑だった。「南無馬頭観世音」と彫られています。

読む気力がわかないけど、なんやかんやあって塩満を見守ってくれているらしいです。

その先には、しおみち広場と名が付けられた場所がありました。看板には展望があるよとありますが、何も見えません。

塩満ゾーンは終わり、先へと進んでいきます。

この辺りから再び桜の木が現れ始め、落ち葉の上に散った花びらが点々としていました。

標高282mの象の背(象山の背中)に到着しました。大体、今回歩くコースでは中間地点くらいになります。

象山から当たり前のように標高をリセットされます。しかし、ここからは駿河湾の展望が素晴らしく、海風の当たる開放的なトレイルになります。

志下坂峠を通過。

この辺りから、先行する高齢者パーティーを追い抜いていくことになります。結構、早い時間から香貫山から縦走開始したけど、もっと早い出発をしているのだろうか。それとも、途中の峠から入山しているのかな。

そして、ようやく目の前に沼津アルプスの最高峰の鷲頭山を捕らえました。前半の辛い傾斜にやられて、北アルプスの最高峰であるところの穂高岳のように思えてきた…。

香貫山の展望台以来のビュースポット「さざなみ展望台」に到着しました。駿河湾を展望する草地なので、休憩する高齢者パーティーがいました。

志下山の山頂を兼ねているようです。標高などは記載されていなかったです。山頂からは漁港の風景が見えます。奥には伊豆半島。

鷲頭山に近づいてきました。キツイ登り返しが待っているんだろうな…。

進んでいくと「奥駿河パノラマ台」がありました。展望は先ほどの展望台あまり変わらず。駿河湾と西伊豆が眺められます。西伊豆の海岸線って歩いたら楽しいだろうな…。

グッドサインが歩いているマークが意味不明。

この辺りはアップダウンが控えめで、とても軽快でした。このような道がずっと続けばよかったのだが…。

「き★らら展望台」がありました。中間に星マークがあるのは「つのだ☆ひろ」しか知りません。何か意味があるのでしょうか。

展望の3部作はこれにて完結。

展望エリアを下っていくと、「ぼたもち岩」と名がづけられた岩がありました。昔は、岩に名前を付けて目印にしていたわけだが、このネーミングは無理矢理感は否めない。

ぼたもち岩の隣には志下峠の看板が立っていました。ここからが鷲頭山への登り、沼津アルプスの正念場となります。

ちょっとだけ登ると、巨大な壁のように立ち塞がる巨大岩がありました。中将宮と名が付けられています。

「中将さんの由来」という歴史の解説の看板があります。これまた1から解説してあるので、歴史マニアじゃないと読むのが辛い種類です。

中将さん=平清盛の5男で、平重衡です。源氏から終われ、この巨大の洞窟に隠れ、やがて見つかって自害したそうです。

重衡は木津川畔にて斬首され、奈良坂にある般若寺門前で梟首された。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8D%E8%A1%A1

ただ、事実は違うようです。この伝説を信じるか信じないかはあなた次第です。

アポロチョコレートの斜面でも登っているんじゃないかと思うくらいの心臓破りの急坂です。もう4回目でしょうか…。

坂道が緩やかになって来たので、山頂は間近です。

小鷲頭山に到着。

ここに来て、偽ピークを出してくるとは!!!標高差はまだ60mを残しています。

顔がぐにゃぁとなりました。

中将さんも偽ピークのショックが隠しきれなかったのでしょうか。この場所で切腹したようですが、史実だと処刑されている。

最後の登りをヒーコラヒーコラ登っていきます…。

そして、遂に山頂が見えて来ました。

桜とみかんが舞う、沼津アルプス最高峰の鷲頭山

鷲頭山の山頂に到着しました。標高は392mです。

疲労と標高が、ここまで釣り合わないのも初めての経験です。

鷲頭山の山頂は広々していて、ベンチもあるので、公園みたいな環境です。沼アの山頂って、登りがキツイ割に狭くないんですよ。納得できない。

山岳信仰があるらしく、石の祠がひっそりと建っていました。

鷲頭山の展望は

鷲頭山の山頂には、みかんの皮がたくさん落ちていました。現場では、皮を捨てるマナーの悪い人が多いのか、沼津特有の登山文化なのかと思っていました。

んで、後で写真を見返してみたら、山頂に天然のみかんの木が生えてました…。なるほど、皮が落ちているのも当然です。みかんが山を作っていたのですね。静岡らしいです。

展望こそあまりないですが、桜吹雪の風情があって、春に来てよかったなと思いました。

鷲頭山から下山を開始です。例の如く、急斜面を下ります。

ちょっぴり危険な岩場とヤセ尾根、大平山の山頂から下山

ここからは、狩野川に沿う、伊豆市の街が見えて来ました。最初はこちら側に降りるコースも考えていましたが、まずは王道を行こうと却下しました。

最後の最後に待ち構える大平山が見えて来ました。意外と遠くにあって、また登り返すような形状しているので、気分が萎える。

登山道の雰囲気が変わり、ウバメカシ純林になります。木々の密度が非常に濃ゆいです。初めて聞いた種類の木だけど、太平洋がの沿岸、特に岩場に生えているようです。

というこで、コースは細い岩場の尾根道へと変わります。

1m幅しかないところもあります。木が全く無かったら、ジャンダルムのようなスリリングな場所でしょうね。

木の根元に足を取られそうになりながら、慎重に進んでいきます。小さなアップダウンが繰り返されるので、沼津アルプスの猛威はまだ去ったわけではありません。

多比峠に到着しました。

ここから下山しますが、大平山の往復がコースとして記載されているので、ここまで来たら行ってやるという気持ちで登ります。

大平山の序盤もなかなかきつい斜面です。後日、この付近で高齢者の滑落事故があったとニュースで見ました。

女性が滑落したのは、大平山(標高356m)の山頂から多比口峠方向に少し下った場所で、鷲頭山を目指していたということです。

岩場の尾根道ならわかるけど、この辺で滑落するところあったかな…。

山頂に近づいてくると、舞い散る桜の花道になっていました。

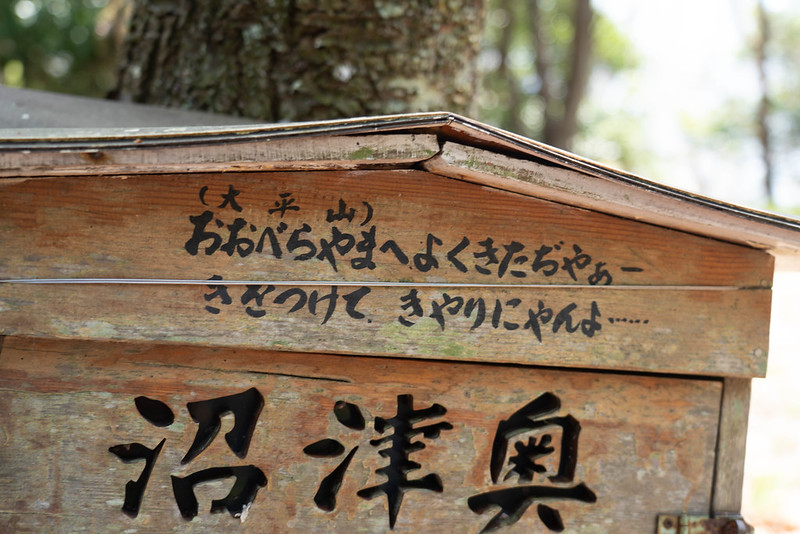

大平山の山頂に到着しました。

沼津アルプスの最後の山です。もう登り返しはないんだと、嬉しい気持ちになりました。

沼津弁?伊豆弁?ですかね。こんなに訛るものなのだろうか。

この先へ行くと、もう2つ、3つピークがあるようです。奥沼津アルプスとも呼ばれているらしいです。

今日はここまでってことで、多比峠へと引き返します。

多比峠に戻ってきたら、多比の海岸へ向けて降りていきます。

縦走の苦労は何だったのかと思うほどに、スルスルと下山できます。

峠から15分もしないで、街まで降りてこれました。港町の雰囲気がとても良い。

番犬が切り盛りしている販売所があり、紅あまなつを100円で購入しました。生で食べると酸っぱかったので、ジャムにします。

多比海岸まで降りて来ました。海が青々していて爽快です。

振り返ると大平山が見えました。とても、険しいアップダウンが繰り返されるようには見えないんですけどね。

13時30分のバスに乗車しました。

途中、沼津漁港に降りて、海鮮丼でも食べる計画でした。しかし、疲労のせいなのか、何故か魚介の気分じゃないのと、週末は絶対に混雑するのが目に見えているのでスルーしました。

沼津の老舗大衆食堂「千楽」で食べる豚カツとラブライブの街

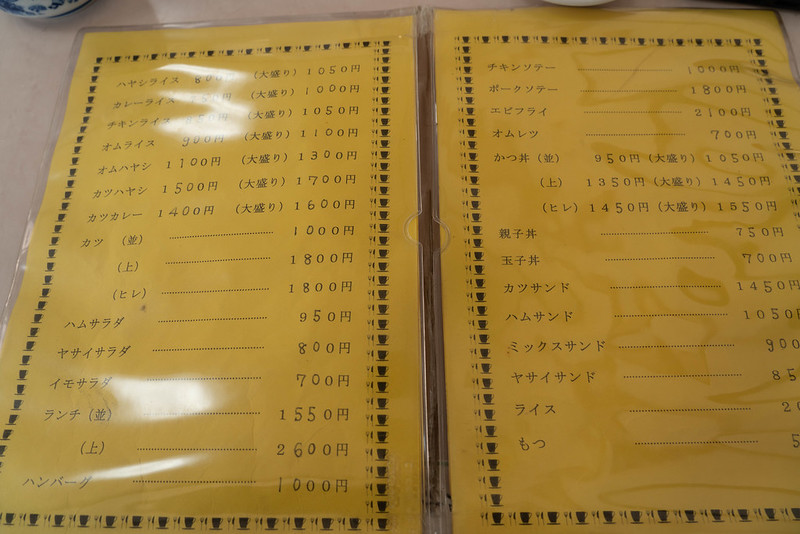

沼津市街地まで戻ってきて、立ち寄ったのは大衆食堂の「千楽(本店)」です。なんと、創業90年以上の老舗だそうです。

ハヤシライス、カレーライス、オムライス、カツ丼などなど、The定番メニューが並びます。ご当地感はゼロですが、こういう食道は大好きです。

多分、ポテトサラダのことだろうけど、「イモサラダ」と言うメニュー名が良い。

まずは、コーラで喉を整わせます。2リットルの水分を持っていて、ギリギリでしたから…。

注文したのはカツ(並)です。並で相当分厚いですけど、800円も高い(上)は果たしてどうなってしまうのか、気になります。

肉を食べてるなって感じのちょうど良い塩梅の噛みごたえ。口内は肉汁スプラッシュ。大変美味しく、お腹いっぱいになりました。

食事を終えて、沼津駅に向けて歩いていきます。駅前のアーケード商店街は閑散としていて、ちょっぴり寂しい感じです。

沼津観光の訴求力をラブライブに全振りしているようです。商店街でブティックを経営している女性オーナーの方は、このアニメを果たして見ているのだろうか…。

駅前でオープン沼津というイベントをやっていて、路上にテーブルが用意されていました。イギリス人の方が売っていた地ビール「さゆり」を注文しました。修善寺にある工場があるみたいです。

風が強かったけど、美味しいビールでフィニッシュしました。

15時15分、8時間ぶりに沼津駅に戻って来ました。いやー疲れた疲れた。17時くらいまでいて、もうちょっとグルメを楽しんでも良かったな…。

温泉に寄れる場所はなかったのですが、どうしてもサッパリしたい場合、沼津駅から極楽湯三島店に無料送迎バスが出ています。

東海道線の熱海行きに乗り、鈍行を乗り継いで帰りました。三島駅から新幹線で帰る財力が欲しいです。

沼津アルプスの縦走を終えて

前評判通り、沼津アルプスは厳しい縦走コースでした。何度も繰り返される急斜面に心も体力も折られかけました。先月、東京都のハイキングコースとは名ばかりの青梅丘陵もなかなか大変でしたが、体感5倍は辛かったです。

- 荷物は軽く

- 水分は多め(2リットルでギリギリだった)

- 急斜面を和らげるため、ストック持参するべき

- 気温が低い(20℃以下)時期に登る

アドバイスできるとしたら、上記の4点でしょうか。

ちなみに、登山者は多かったのですが、通しで歩く人は少数派みたいです。地元の人などは、区間ごとに歩いているようでした。

香貫山でソメイヨシノ、縦走路で山桜、終始、桜登山としては大満足でした。全体通して樹林帯ではありますが、展望スポットが点在し、鷲頭山の手前の駿河湾を眼下に見ることのできる区間はとても爽快でした。

それにしても、標高400m未満で、ここ以上に辛いコースって他にあるんだろうか…。

コメント